- 新宿の歯医者なら新宿ルーブル歯科・矯正歯科TOP

- お知らせ一覧

- 親知らず

- 親知らず抜歯後の痛みが続く期間・経過と注意点をチェック

親知らず抜歯後の痛みが続く期間・経過と注意点をチェック

親知らずを抜歯してからは、数日程度患部に出血や腫れがみられます。重たい痛みやお口の開けづらさを感じる場合もありますが、時間とともにそれらの症状は消失します。

痛みが長引く場合はかかりつけのクリニックを受診する必要がありますが、抜歯してから完治するまでにはどの程度の期間がかかるのでしょうか。

この記事では、親知らず抜歯後の痛みが続く期間について詳しく紹介していきます。抜歯後の腫れや経過についても紹介していきますので、抜歯前の参考にしてください。

目次

親知らず抜歯後の痛みが続く期間

親知らず抜歯後は、抜歯当日を含む2,3日〜1週間程度までは痛みが続く可能性があります。

ただしずっと同じ程度の痛みではなく、少しずつ解消していきます。鎮痛剤も処方されますので、飲み薬を服用していれば激しい痛みを感じずに生活できるでしょう。

患部には「血餅(けっぺい)」と呼ばれる血液の塊ができ、食べ物や汚れが抜歯後の穴に入り込まないようにフタをしてくれます。その血餅も次第に体に吸収され、痛みらしい痛みはなくなっていきます。

気になるからといって手で触ったり歯ブラシで磨いたりすると、痛みが強くなるため注意が必要です。

【関連記事】親知らずを抜くときの費用・内訳は?抜歯の判断基準についても解説

親知らず抜歯後の腫れ

親知らず抜歯後の腫れについては、歯の生え方、抜き方によって変化します。歯をそのまま抜いた場合はほとんど腫れずに過ごせるでしょう。

抜歯によって歯周組織が損傷するほど、腫れの可能性や程度が上がっていきます。たとえば歯肉を切開する、骨を削って親知らずを取り外すといった手術は歯周組織に負担がかかるため、2,3日以上腫れが続く可能性があります。

【関連記事】親知らずの周囲の歯ぐきが腫れる原因と4つの応急処置法

親知らず抜歯後に腫れた際の対処法

親知らずの抜歯で組織への損傷があると、頬が腫れやすくなります。なかにはフェイスラインが変わるほどしっかりと腫れるケースもみられます。

頬の腫れに加えてお口も開けづらくなり、出血や痛みが1日以上続きますが、鎮痛剤を飲んで安静にしながら、冷たいタオルなどで腫れている部分を冷やします。

硬いものや刺激物の摂取を避けて、ゼリーやお粥といった食べやすいものを中心に摂り、2,3日以上過ごすようにしてください。

親知らず抜歯後に痛みが生じる理由

親知らずの抜歯後は、一般的に痛みや腫れを伴います。なぜなら歯を抜く際に歯茎や骨に傷がつき、体がそれらを修復する過程で炎症反応が起きるためです。

生え方が複雑な親知らずの場合、抜歯時に骨を削ったり歯茎を切開するため、傷が大きくなり痛みが強くなります。

加えて傷口を塞ぐために血液が凝固し、白血球や血小板が集まることで腫れも生じます。とはいえ、親知らずの抜歯後に起きる自然な反応のため、気にする必要はありません。

親知らず抜歯後の痛みや腫れも、通常数日で改善します。ただし傷口に細菌が感染すると炎症が悪化し、痛みや腫れが長引く可能性があります。

もし数日経っても痛みや腫れが改善しない場合は、歯科医に相談してみましょう。

親知らず抜歯後に痛みが続く原因

親知らず抜歯後に痛みが続く原因は、おもに以下の4つです。

- ドライソケットになっている

- 抜歯箇所が細菌感染している

- 虫歯や歯周病になっている

- 歯茎や神経が圧迫されている

親知らず抜歯後の腫れや痛みは、通常は数日で改善します。しかし数日経っても痛みや腫れが改善しない場合は、この4つが原因の可能性があります。

抜歯箇所が細菌感染している、虫歯や歯周病を患っている場合は、痛みが長引くため注意が必要です。

また親知らずの生え方が原因で歯茎や神経が圧迫されていたり、ドライソケットにより骨が露出したりしている場合も痛みが続きます。

症状や痛みには個人差がありますが、いずれも早めに歯科医に相談しましょう。では、それぞれの原因を詳しく解説します。

ドライソケットになっている

親知らずを抜いた箇所がドライソケットになっている場合、抜歯後に数日経過してから激しい痛みを伴うことがあります。

ドライソケットとは、血餅がなく骨がむき出し状態になっていることです。親知らずの抜歯後は血の塊である血餅が歯の抜けた穴を覆い、骨を生成するための保護膜となります。

しかし、なんらかの原因で血餅が生成されず、血餅が剥がれると骨がむき出しになります。この状態をドライソケットと言い、抜歯後の痛みの原因となるものです。

なおドライソケットの発症率は数%と言われており、発症すると激しい痛みが10日から2週間ほど続きます。ただし、長いと1ヶ月ほど痛みが継続する場合もあります。

歯茎の状態が悪化したり、骨に炎症が起きる可能性もあるため、ドライソケットが見られたら早めに歯科医院を受診しましょう。

抜歯箇所が細菌感染している

親知らずを抜いた後にも痛みが長引く原因に、抜歯部位の細菌感染があります。

親知らずの抜歯後は歯科医師から抗生物質が処方されます。これは抜歯後の傷口を細菌から守り、感染を防ぐために効果的なためです。

もし抗生物質の服用を途中でやめた場合は、傷口に細菌が入り込み感染を引き起こす可能性が高まります。

なお抜歯箇所に細菌感染が起こると抜歯後の傷口が赤く腫れるほか、発熱や膿などの症状が現れます。

また細菌感染でとくに注意が必要なのが、「敗血症」です。敗血症は、細菌が血液中に侵入し、全身に感染が広がってしまう状態を指します。

敗血症になる高熱や寒気のほか、呼吸困難や意識混濁などの症状が現れるため危険です。敗血症を防ぐためにも、処方された抗生物質などは正しく服用しましょう。

虫歯や歯周病になっている

虫歯や歯周病で口内環境が悪化している場合も、親知らずを抜いた後に痛みが続く可能性があります。

親知らずは口の奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく不十分になりがちです。歯と歯の間や歯と歯茎の境目に食べかすが溜まると、細菌が繁殖し虫歯や歯周病になります。

なお、親知らずはまっすぐに生えるとは限りません。横向きや斜めに生えている場合は、歯ブラシが届きにくいため虫歯や歯周病のリスクがさらに高まります。

虫歯や歯周病が進行すると、歯茎が腫れや膿などの症状を引き起こします。また親知らずだけではなく、周囲の歯にも悪影響を及ぼすのが特徴です。

親知らずの生え方が悪く歯磨きが不十分な状態が続くと、虫歯や歯周病になりやすくなります。そのため虫歯や歯周病がある場合は、完治後に親知らずを抜歯するのが一般的です。

【関連記事】歯周病が手遅れになったときの症状とは?セルフケアで予防はできる?

歯茎や神経が圧迫されている

親知らずの生え方が複雑だと、歯茎や神経が圧迫され抜歯後も痛みが続くことがあります。

生え方には個人差があり、まっすぐ生えないケースも少なくありません。

横向きや斜めに生えていたり、根が長く骨の中に深く埋まっていたりする場合も。親知らずの生え方が複雑だと、抜歯する際に通常よりも多く骨を削らなければなりません。

手術時間が長引き骨への負担が大きいため、術後の痛みや腫れも強くなりがちです。また親知らずが神経や歯茎などの組織を圧迫している場合も、痛みや痺れを引き起こします。

なお、親知らずが複雑だと歯並びや噛み合わせが悪くなるといった、痛み以外のデメリットも生じます。抜歯の難易度も高いため、歯科医とよく相談のうえ抜歯を検討しましょう。

親知らず抜歯後の経過

親知らず抜歯後は、患部が少しずつ治癒していきます。目安となる抜歯後の経過をチェックしていきましょう。

【親知らず抜歯後の経過】

- ・当日:抜歯した部分の腫れ・痛み・出血がある

- ・2日目:腫れがもっとも目立つ時期。痛みと出血量はやや減少

- ・3日目:腫れがピークになる時期。痛みと出血量はやや減少

- ・4日目:腫れやや減少。痛みと出血量はさらに減少

- ・5日目:腫れさらに減少。痛みと出血量はほぼ目立たなくなる

- ・6日目:腫れが引く。痛みと出血量もほとんど気にならなくなる

- ・7日目:患部にできていた血餅が治癒していく

- ・8日目:血餅の治癒とあわせて穴が塞がっていく

親知らずは骨に達するものもある大きな歯のため、抜歯後から最低でも1週間程度は影響が継続すると考えられます。血餅が吸収されていくと患部も塞がっていきます。

歯肉を切開した場合

歯肉を切開して親知らずを取り出すようなケースでは、歯周組織への影響が大きくなるため腫れが長引くおそれがあります。

特に抜歯の翌日と翌々日が腫れのピークとなり、外から見てもわかるほど大きく顔が腫れやすくなります。

歯肉を切開しない場合

歯肉を切開せず、そのまま親知らずが取り出せる状況では、大きな腫れの心配は少ないといえるでしょう。

ただし患者さんの体質や抜歯の状況によっては腫れの可能性もあります。その場合、抜歯の翌日と翌々日がピークになります。

親知らず抜歯後の注意点

親知らず抜歯後は、痛みや腫れを最小限にするためにも4つのポイントに注意が必要です。それぞれのポイントを確認していきましょう。

注意点①痛み止めを服用する

痛みを軽減するために処方される鎮痛剤は、決められたタイミングで服用してください。一日数回に分けて処方されますので、飲み忘れのないように時間を決めておくと安心です。

注意点②抜歯当日は安静に過ごす

抜歯した当日は出血・痛み・腫れが徐々に大きくなっていきますので、血流を良くする運動や入浴、サウナは避けてください。自宅に戻ったらお口の中を清潔にしながら安静にしてください。

注意点③抜歯部分への刺激を少なくする

抜歯した部分には、1週間以上刺激を与えないように生活しましょう。うがいをしすぎない(血餅ができにくくなるため)・歯ブラシを当てない・血餅を取り除かない・指で患部を触らないことは最低限守っておきたいポイントです。

注意点④抜歯直後の食事は避ける

抜歯直後の飲食は患部への影響を考えて避けてください。麻酔を打ったときと同じく、治療から2,3時間はあけて飲食を行い、はじめに食べるものは柔らかく飲み込みやすいものを選んでください。

親知らずの抜歯後は安静にして数日過ごす

今回は、親知らずの抜歯で痛みや腫れが続く期間と、抜歯後の注意点について紹介しました。

親知らずの抜歯は1本のみの場合もあれば、4本すべてを抜く処置もあります。しかしそれほど多くの時間はかからず、代わりに抜歯後の腫れや痛みが数日程度継続します。

抜歯後は患部に血餅ができますので、血をすべて吐き出さないように注意しながら、食事や体調管理、鎮痛剤の服用を行いましょう。抜歯が不安な方は、事前に腫れや痛みの程度を相談しておくことをおすすめします。

新宿の歯医者「新宿ルーブル歯科・矯正歯科」では、無料でカウンセリングを行っています。歯に悩みがあり歯科受診を検討している方は、お気軽にご相談ください。

歯のお悩みなら新宿ルーブル歯科・矯正歯科へ

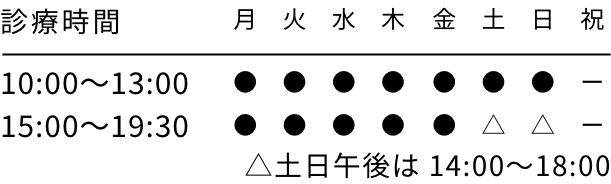

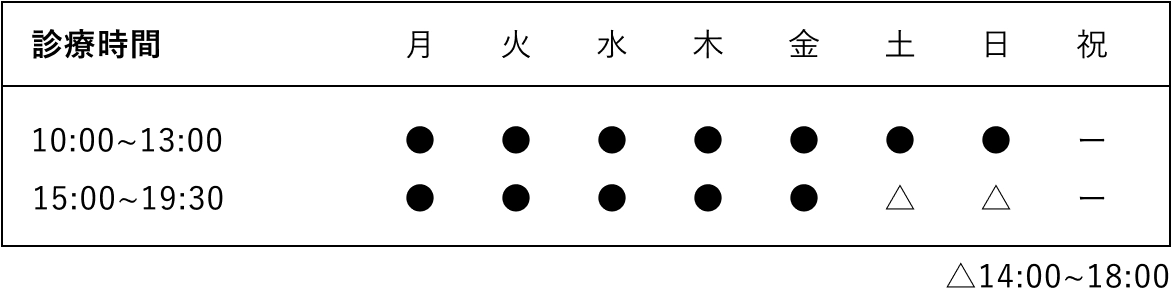

新宿駅東口徒歩1分の新宿ルーブル歯科・矯正歯科では、カウンセリングをして患者様のお悩みの内容を伺い、そのお悩みを解消する治療を行っております。

また当院では、歯並びと噛み合わせを整える矯正治療を中心に、虫歯治療・歯周病治療といった一般歯科治療もご提供しています。

他にも、機能面と審美面を両立した審美治療やインプラント治療もご提供しています。

ご予約・ご相談はこちら

この記事を監修した人

医療法人社団ルーブル 理事長

愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。

「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。

【略歴】

- 愛知学院大学歯学部 卒業

- しんファミリー歯科 矯正監修

- 大手審美歯科クリニック 代診勤務医

- 医療法人清翔会 エスカ歯科・矯正歯科 院長就任

- 渋谷ルーブル歯科・矯正歯科 独立開業

- 医療法人社団 ルーブル設立 理事長就任

- 新宿ルーブル歯科・矯正歯科 開業

【所属団体】

- インビザライン社公認 ダイヤモンドプロバイダー

- インビザライン(マウスピース矯正)認定医

- インコグニート舌側矯正 認定医

- winシステム舌側矯正 認定医

- 日本矯正歯科学会 所属

- 日本成人矯正歯科学会 所属

- 日本顎咬合学会 所属

- 日本外傷歯学会 認定医

- 日本アンチエイジング歯科学会 所属

- 日本歯科審美学会 所属 他多数